Arquitecturas cimarronas, el legado afrodescendiente que pocos conocían

Creado por: Lola Ferrin

“La arquitectura cimarrona es pionera de las arquitecturas palafíticas y caribeñas, pero hasta ahora nadie la había nombrado así en Colombia”, afirmó el profesor Gustavo Arteaga Botero, director del programa de Arquitectura de la Javeriana Cali. Su investigación, que fue presentada recientemente en la Jornada Internacional de Arquitectura, Arte y Diseño 2025, está sacando a la luz un legado cultural que ha permanecido en los márgenes del relato oficial: las técnicas constructivas desarrolladas por las comunidades afrodescendientes durante la Colonia.

La jornada, organizada por la Universidad Católica de La Plata, reunió a investigadores para exponer avances en temas de arquitectura, diseño y arte. El profesor Gustavo destacó la importancia del evento como una plataforma para mostrar investigaciones con enfoque regional y proyecciones globales. “Nos empiezan a identificar por nuestros aportes desde la investigación y nos invitan a ser escuchados”, aseguró.

Su ponencia ‘Sistemas constructivos en la colonia temprana, el siglo XVI como un periodo de transiciones técnicas en Colombia’, abordó el análisis de cimentaciones en territorios andinos con topografías complejas. “Identifiqué que esas cimentaciones eran supremamente especializadas para el momento en que se estaban desarrollando”, explicó. El trabajo no solo explora lo técnico, sino que abre una ventana hacia el entendimiento de las redes culturales, económicas y simbólicas que se tejían en los territorios de resistencia y libertad, los palenques.

El hallazgo central de Arteaga radica en comprender cómo las comunidades afrodescendientes no solo resistieron, sino que construyeron territorios y paisajes culturales con identidad propia. “Estoy dando espesor teórico e histórico a unos procesos que son muy bonitos, que antes se veían como de pequeña magnitud”, explicó al referirse, por ejemplo, a San Basilio de Palenque. “Pensábamos que era un pueblito pequeñito en el norte de Colombia. Pues no. Esto es una red. Los palenques fueron un sistema de dominio territorial que llegó a poner en crisis el poder español”.

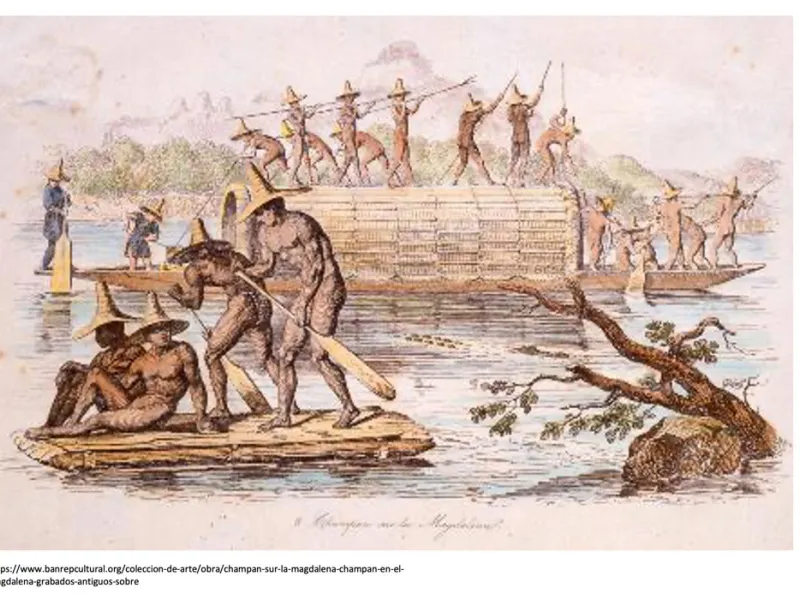

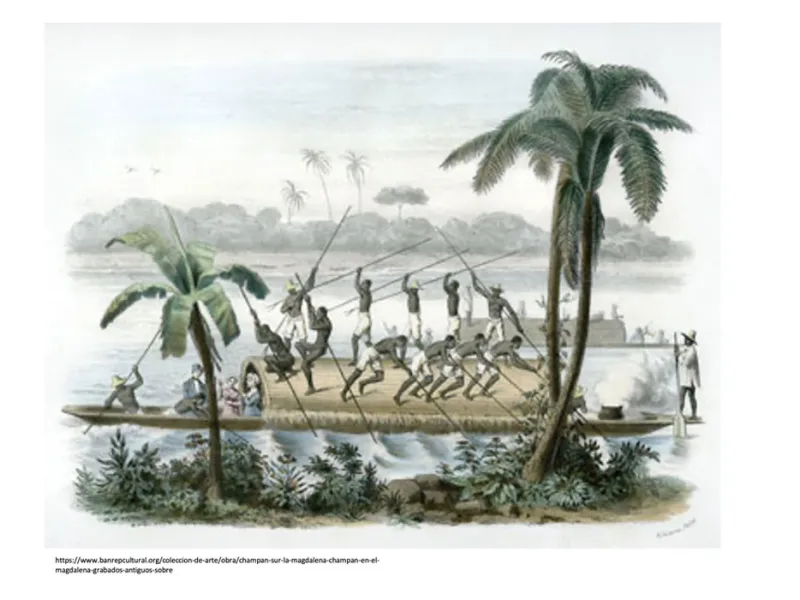

El concepto de arquitectura cimarrona, que él propone, conecta directamente con fenómenos estudiados en otros contextos como la arquitectura créole en el Caribe y Estados Unidos. “Lo que yo estoy logrando encontrar es que esto penetró por los valles de los ríos Magdalena y Cauca, en el sur por el Río de la Plata y el Paraná”, comentó. En ese sentido, la arquitectura cimarrona no es solo una categoría académica, sino un reconocimiento de saberes que emergieron en la resistencia y que aportaron profundamente a la diversidad arquitectónica del continente.

Aunque muchas de estas edificaciones no se conservan físicamente, su legado sigue vivo en múltiples expresiones culturales y constructivas actuales. “Cuando hablamos del Caribe, por ejemplo, las casas palafíticas no son una invención reciente ni una adaptación moderna, son herencias de sistemas constructivos que desarrollaron estas comunidades hace siglos”, explicó Arteaga.

Le puede interesar: La huella africana en la arquitectura de Colombia

Además, destacó que ciertos modos de habitar, organizar el espacio y relacionarse con el territorio tienen raíces profundas en estos modelos ancestrales. “Lo que hoy vemos en San Andrés, en Palenque o incluso en ciertas regiones del Pacífico colombiano y del Caribe continental, son adaptaciones contemporáneas de lógicas constructivas que nacieron en contextos de resistencia”, indicó.

“Hasta los materiales y las técnicas siguen presentes, el uso de la guadua, del mangle, de la caña, de la teja de barro. Todo eso sigue vigente, pero sin que lo reconozcamos como parte de una tradición intelectual y cultural afrodescendiente. Y eso es lo que mi investigación quiere reivindicar”, añadió.

“Esta ya no es una investigación que voy a finalizar. Se volvió mi proyecto de vida”, confesó el profesor, quien extendió su búsqueda a territorios como Santa Fe, La Plata, Buenos Aires y Cartagena. A partir del análisis de técnicas constructivas, identificó una herencia común que incluye el uso del mangle, la guadua, la caña y la teja de barro. “Ahí voy generando unas transiciones técnicas que me interesa ir mapeando bajo una lectura de inventario técnico y constructivo”, agregó.

En la actualidad, la investigación se articula en tres líneas: procesos de poblamiento, tipologías arquitectónicas y técnicas constructivas. Cada una de ellas busca dar cuenta del modo en que las comunidades afrodescendientes, mestizas y judeoconversas habitaron, produjeron y resistieron en los márgenes del imperio español.

“Estos eran edificios especializados para el momento histórico, por ejemplo, se construían para producir cerámicas, velas, aceites o harinas. Entonces me interesa mucho entender esas tipologías”, señaló el académico. La arquitectura, en su propuesta, se convierte en evidencia histórica de procesos sociales, económicos y políticos invisibilizados.

Para el profesor Gustavo, la participación en estos eventos “es muy importante porque se vinculan los aportes del programa de Arquitectura con situaciones propias de nuestra región, como la biodiversidad, la cercanía con el Pacífico y la condición afro”. También resalta el respaldo de la Javeriana Cali en estos procesos. “Es clave destacar el papel de la decana de la Facultad de Creación y Hábitat, María Claudia Villegas, como facilitadora de estos procesos de transferencia del conocimiento”.

Finalmente, subrayó que este tipo de investigaciones tiene un impacto directo en la formación de los futuros arquitectos. “Esto genera capacidades muy específicas para responder a los nuevos retos en que la arquitectura está involucrada. Desde el rigor académico y el compromiso social, nuestros estudiantes se están formando para leer y transformar su entorno”, puntualizó.

Noticias

Nuestros estudiantes y profesores protagonizan hechos que merecen ser contados. ¡Conoce sus historias!

La Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad Católica de Córdoba, UCC, Argentina, desarrollaron un Intercambio Docente Internacional que tuvo como propósito...

Ser estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana Cali implica mucho más que asistir a clases, cumplir con un plan de estudios o alcanzar un título profesional...

El proyecto de grado de Karla Toro Calvache, estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, analizó 1.097 municipios de Colombia y fue reconocido...

La Pontificia Universidad Javeriana Cali fue sede de la tercera versión del Taller Intensivo de Videomapping, una técnica que proyecta animación y video sobre superficies...

El estudiante Juan Vicente Olave de la Pontificia Universidad Javeriana Cali alcanzó el octavo lugar a nivel mundial en una reconocida competencia internacional de Excel...